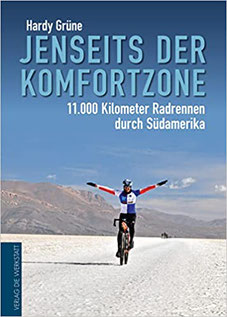

Jenseits der Komfortzone

11.000 Kilometer Radrennen durch Südamerika

Vorwort

Vorab ein Wort der Warnung: Wer hier einen adrenalingespeisten Rennbericht erwartet und von ständig neuen Rekorden hören möchte, wird enttäuscht werden. Stattdessen warten entschleunigte Landschaftsbilder und entspannte Begegnungen mit Einheimischen, jammernde Leidensreportagen aus dem Sattel und euphorische Ausflüge in das Land der totalen Glückseligkeit.

Ja, ich habe an einem der längsten und härtesten Radetappenrennen der Welt teilgenommen. Ja, meine Zeit wurde gewertet, fast jeden Tag gab es Etappensieger, und am Ende standen in Ushuaia auf Feuerland die drei Besten unter uns auf dem berühmten Treppchen und ließen sich bejubeln. Und trotzdem ist das 11.000-Kilometer-Rennen „The Andes Trail“ kein gewöhnliches Rennen. Denn alles kann, nichts muss. Die Tagesetappen sind fordernd (um die 100 Kilometer pro Tag, häufig im Hochgebirge), die Rahmenbedingungen in Bushcamps oder einfachen Unterkünften dürftig bis beschwerlich. Die Mitradler sind Konkurrenten wie Kollegen, doch ob man seinen Schwerpunkt auf das rasante Erringen von Etappensiegen oder das gemächliche Erobern des durchquerten Raumes legt, bleibt jedem selbst überlassen.

Ich habe meinen Fokus an den meisten Tagen auf das Erleben von Landschaft, Kultur und äußeren Umständen gelegt. Genoss den Respekt der Einheimischen, wenn ich nach stundenlanger Kurbelarbeit einen weiteren 4.000er bezwungen hatte und schweißgebadet auf der Passhöhe ankam. Genoss die eigentümliche Erfahrung, mich im einsamen Patagonien über hunderte von Kilometern gegen den Wind zu stemmen, um schließlich in einer einsamen Estancia anzukommen und mit den dort wohnenden Menschen über Gott und die Welt zu plaudern. Ein Abenteuer ganz im Sinne von Berufs-Globetrotter und Schriftsteller Ryszard Kapuściński, der „Reise“ einst definierte als „Versuch, alles zu erfahren – das Leben, die Welt, sich selbst“.

Das Fahrrad ist ein großartiges Fortbewegungsmittel für eine Kontinentaldurchquerung. Schnell genug, um vorwärtszukommen, langsam genug, um nichts zu verpassen. Den Elementen ebenso ausgesetzt wie dem täglichen Leben. 2011 entdeckte ich diese großartige Kombination, als ich im Rahmen der Tour d’Afrique von Kairo nach Kapstadt radelte. Damals fing ich mir jenen Virus ein, der mich nun nach Quito in Ecuador brachte. 11.000 unglaubliche Kilometer vor der Nase, gefüllt von jeder Menge Abenteuer und Erlebnissen, die mir die Kraft, die Zuversicht, die Ausdauer und nicht zuletzt die Lust schenkten, über viereinhalb Monate fast jeden Tag auf den Fahrradsattel zu klettern, um ein weiteres Stück Südamerika unter die Pneus zu nehmen.

Bevor wir nun gemeinsam Aufstellung im Startblock beziehen, noch ein Wort des Dankes, denn eine Tour wie diese ist schwerlich möglich ohne wohlwollende Unterstützung. Die bekam ich reichhaltig über meinen Blog www.hardygruene.wordpress.com, in dem aus der Heimat immer wieder aufmunternde Worte auftauchten, die enorm halfen, mich Einsamkeit und Anstrengung zu stellen. Unterwegs haben mich Michelle und James während der gesamten 11.000 Kilometer mit Fröhlichkeit und Zuversicht häufig förmlich geflutet, waren mir Brigit, Max, Günter, Jürg, Robert, Walter, Hardy und Alfred wichtige Gesprächspartner, pedalierte ich mit Buck, Barry und J.R. so manch einsamen Kilometer durch entrückte Landschaften. Wilbert, Susana, Rob und dem gesamten Bike-Dreams-Team ein respektvolles Dankeschön für den Mut, uns diese Erfahrung machen lassen zu können. Wolf Maahn lieferte überlebenswichtige musikalische Fröhlichkeit, Jonny Cash und Peter Fox die Power, die mich antrieb.

Vielen Menschen, denen ich in den fünf bereisten Ländern begegnete, verdanke ich Befruchtungen vielfältiger Art. Mein Stotter-Spanisch schenkte mir herrliche Lachattacken auf beiden Seiten, während mich die Lebensrealität der Menschen im andinen Hochland mitunter vor Ehrfurcht verstummen ließ. Danke, dass ihr mir eure Welt gezeigt habt, wie sie wirklich ist! ¡Muchas gracias a todos!

Als Buchautor über eine Reise berichten zu dürfen, ist ein Glücksfall. Denn man darf sie noch einmal unternehmen. Diesmal mit dem Auftrag, heimzukehren mit Worten, die Bilder schaffen. Das entschleunigt und intensiviert das Erlebte, hilft, das zunächst Unverständliche zu entschlüsseln. Ich hatte zudem das rare Glück, mit Christoph Schottes vom Verlag Die Werkstatt einen Lektor zu haben, der mit gefühlvoller Hand sein Skalpell an das Manuskript setzte und es von manchen Unwuchten und Fettgeweben befreite.

(Anzeige)

Tour d'Afrique

Hardy Grüne

280 Seiten, A5, Hardcover

Delius und Klasing

ISBN: 978-3-7688-5345-3

15 Euro (Sonderpreis)

22. Etappe

Nationalpark Huascarán - Huallanca. 62 Kilometer, 982 Höhenmeter

Auch heute nichts, was Respekt verlangen müsste. 62 Kilometer, 982 Höhenmeter. Das ist in der Heimat eine gemütliche Feierabendrunde. Hier? Ist es der härteste Tag seit dem Tourstart! Der Morgen grüßt mit eisigen Temperaturen. Das Frühstück ist um eine Stunde nach hinten verlegt, um der Sonne mehr Zeit zu geben, ihre warmen Strahlen auszusenden. Auf den Zelten Raureif. Das Wasser in den Bidons gefroren. Entspannung kommt auf diesem ganzheitlichen Trip offenbar nur in homöopathischen Dosen daher. Immerhin hat mein Schlafsack den ersten Härtetest bravourös überstanden und mir eine durchgeschlafene Nacht geschenkt. Dem nächsten Gipfelsturm steht nichts im Weg.

Unerbittlich geht es auf einer rauen Piste aufwärts. In Serpentinen mäandriert der ausgelutschte Schotterpfad durch eine Landschaft, die den Atem stocken lässt. Ein weites Hochtal, beklebt mit heideähnlichem Grün, das sich am felsigen Untergrund festklammert. Immer wieder schaue ich zurück auf die schmale Piste, die sich in zig Kurven durch die Landschaft schlängelt. Wir bereisen ein gottgeschenktes Hinterland. Nur ein paar wetterfeste Schafhüter wagen sich so hoch. Sie schauen uns schweigend nach, während ihre Tiere desinteressiert nach Essbarem suchen.

Hier oben zeigt die Welt ein anderes Gesicht. Moderne, Zivilisation und Globalisierung sind Konzepte einer fernen Dimension. Stattdessen archaische Strukturen. Naturgewalt, Frieden. Ein Ausflug in die Frühgeschichte der Menschheit. Zwar erreicht auch Tourismus den Nationalpark, doch er ist dosiert und beschränkt. Kein Fahrzeug darf die Landschaft durchpflügen. Nur Wanderer dürfen sie sich erobern. Oder Radfahrer wie wir. Dazu bedarf es jedoch Aufopferungsbereitschaft. Jeder Meter beißt in der Lunge. Nur schwer dringt die dünne Luft durch. Das Herz fährt Zusatzschichten, um den Körper hinaufzuwuchten. Bald ist die 4.400 Meter-Marke geknackt.

An den Hängen stolziert die „Königin der Anden“: die Puya raimondii. Ein eigentümliches Gewächs. Es erinnert an einen Kaktus. Die bis zu zwölf Meter hohen Bromeliengewächse schauen aus wie aus einem längst vergessenen Zeitalter. Fast erwartet man an ihren Blättern knabbernde Dinosaurier. Bis zu 100 Jahre alt, sind sie nur im Hochland von Peru und Bolivien zu finden. Vor allem im Nationalpark Huascarán. Ein UNESCO-Weltkulturerbe, zu dem hunderte Gletscher, zahlreiche Lagunen, 16 Gipfel mit mehr als 6.000 Metern sowie 17 Gipfel mit über 5.000 Metern gehören. König ist der namensgebende Huascarán mit 6.768 Metern.

Dessen Flanke steuern wir an. Schneebedeckt wirkt er zum Greifen nah und ist doch unerreichbar fern. Der Weg eine Achterbahnfahrt. Zunächst geht es hoch auf 4.700 Meter. Dort wartet ein Schmalspurdownhill über 200 Höhenmeter in ein weiteres Hochtal. Die Erd-/Schotterpiste singt unter den groben Stollenreifen und fordert mit tückischen Passagen viel Aufmerksamkeit. Tiefe Spurrillen, schwammiges Schotterbett. Am Fuß des Giganten wartet der Lunchtruck. Durchatmen. Energie tanken für den zweiten Aufstieg des Tages. Dünne Luft in die schreienden Lungen pressen.

Kurve um Kurve geht es bergauf. Längst hat sich der Verstand abgemeldet. Will das alles nicht mehr sehen, will den Körper nicht mehr jammern hören, will diesen Wahnsinn nicht mehr unterstützen. Wie tapfere Soldaten absolvieren die Beine gehorsam ihre Runden. Zweistellige Ziffern auf dem Tacho sind Erinnerungen aus der Vergangenheit. Irgendwo zwischen fünf und acht Stundenkilometern pendelt die Anzeige. Und jeder Zwischenanstieg zwingt zur Konzentration auf das Wesentliche, auf die absolute Willensanstrengung, auf das Im-Sattel-Bleiben. Mehrfach gebe ich mich geschlagen und steige ab. Das liegt nicht nur an der dünnen Luft und der körperlichen Erschöpfung, das liegt auch an der nicht andentauglichen Übersetzung meines Crossers. Ich hinterlasse eine Erinnerungsnotiz im Gehirn, am nächsten Pausentag eine bergtauglichere Mountainbike-Kassette zu organisieren.

Meter um Meter schleppe ich mich durch die farbentleerte Landschaft. Nackter Fels überall. Auch in den Anden ist irgendwann Schluss mit Bewuchs. Da sind wir längst drüber. Der graue Himmel hält weitere Herausforderungen parat: Schneefall. Das Gemeine am Profil: Kurz vor dem Schlussgipfel geht es zweimal kurz wieder runter. Als würden wir Anlauf nehmen – wobei man bei 5 km/h von „Anlauf nehmen“ wohl kaum sprechen kann. Irgendwann habe ich den ersten Zacken überwunden und rolle hinab. Kurz durchatmen vor dem nächsten Gipfelangriff. Als auch der überwunden ist, liegt der letzte Anstieg des Tages endlich vor mir. Kalt und mit grimmigem Blick führt er auf den höchsten Punkt der gesamten Tour. 4.883 Meter. Fast fünf vertikale Kilometer von jener Meereshöhe entfernt, auf der wir vier Tage zuvor noch fröhlich am Strand von Huanchaco tollten.

Dicke Schneeflocken taumeln in Zeitlupe aus dem Himmel. Die Piste wird zu einem schmalen Schlauch, der durch ein Lavafeld führt. Erinnerungen an eine Kohlegrube kommen auf. Ich schnappschieße den Engländer Dave, der die grauschwarze Tristesse mit seinem orangen Helm und seinem gelben Fahrrad skurril beleuchtet. Gemeinsam überwinden wir die letzte Passhöhe. Stoppen schnaubend und fotografieren uns gegenseitig mit entrückten Blicken. Der höchste Punkt der Tour. Ein historischer Moment. Im Hintergrund lachen uns die gewaltigen 6.000er gütig zu. Der Himmel hat seine Schneeproduktion eingestellt. Ich genieße den grenzenlosen Stolz und die grenzenlose Erleichterung. Knapp fünf Stunden habe ich mich auf der Piste abgearbeitet. Nun durchflutet der Lohn Herz, Seele und Verstand. Ein unbezahlbares Gefühl. Mit keiner Kreditkarte der Welt zu kaufen. Um das Leben zu spüren, muss man die Komfortzone ab und an verlassen und in jene Bereiche vordringen, in denen man nicht einfach „mit seinem guten Namen“ bezahlen kann.

Danach geht es bergab. Rund 30 Kilometer. Anfangs noch auf der Schotterpiste, schon bald aber auf der asphaltierten R9. Eine breite Rennstrecke, die sich in weiten Kehren talwärts schlängelt. Euphorie schießt durch meinen geschundenen Körper. Nach fünf Tagen des nahezu pausenlosen Bergkletterns rollen die Räder endlich wieder von selbst. Ein befreiendes Gefühl. Nur getrübt durch die streunenden Hunde, die sich einen Spaß daraus machen, uns Radler einzuschüchtern. In einer dieser weiten Kurven warten gleich drei zum Angriff entschlossene Burschen auf mich. Hüfthohe Kraftpakete mit finsterem Blick. Als hätten sie sich abgesprochen, gehen sie taktisch vor. Einer erwartet mich links, einer rechts. Der dritte wacht in der Mitte. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass die Kurve voller Rollsplitt ist. Rutschgefahr! Panik sendet Adrenalin aus. Das wird eng, signalisiert das Gehirn. Brüllend stürze ich mich in die Schlacht. Richte meinen Oberkörper auf, will den Angreifern Respekt einflössen. Lasse das Tempo bis an jene Grenze hochschnellen, an der die Reifen gerade noch Grip auf dem tückischen Rollsplitt haben. Ein Sturz hätte fatale Folgen. In einer Zangenbewegung greifen die drei kläffend an. Nun muss ein Geistesblitz her. Oder Hilfe von oben. Beides trifft ein. Mit dem Herz in der Hand rase ich direkt auf den vor mir tobenden Köter zu. Als ich ihm schon in die blutunterlaufenen Augen sehen kann, ziehe ich abrupt nach links und gebe Gas. Das Trio reagiert mit der erhofften Trägheit. Doch die Bestien nehmen die Verfolgung auf. Dann schnurrt ein Auto heran. Hupt, irritiert die Angreifer. Ich nutze die Chance und schieße stoßatmend davon. Das war knapp. Verdammt knapp.

Kurz vor dem Camp der nächste Schockmoment. Vor mir fährt ein Lastwagen. Plötzlich höre ich einen Schlag. Dann liegt ein Schaf auf der Straße. Der Lastwagen hat es einfach überfahren. Sekunden später passiere ich die arme Kreatur. Blut rinnt aus ihrem Maul. Es stirbt. Wie betäubt rolle ich weiter. Der Lastwagen hat nicht einmal gebremst oder auch nur versucht, an dem Schaf vorbeizukommen. Mit trauerndem Herzen erreiche ich das Tagesziel.

Kaum habe ich mein Zelt aufgestellt, setzt Regen ein. Nach so einem Tag in der feuchten Kälte nach Erholung suchen zu müssen, tötet die Zuversicht und lässt den Stolz über das Geleistete förmlich erfrieren. The Andes Trail ist eine Tour der Extreme.

Die Landschaft ist an Nüchternheit kaum zu schlagen. Grimmige Pforten führen in düstere Bergbauminen, an die DDR erinnernde Wohnblöcke machen sprachlos. Bilder wie aus einer „Weltspiegel“-Reportage. Jeden Sonntag lädt die ARD-Sendung mit Geschichten aus dem Lebensalltag aus allen Winkeln des Globus zum Staunen und Lernen ein. Und weckt in mir die Reiseneugierde. Nicht die Glitzerwelt des Pauschaltourismus will ich sehen, sondern den Alltag der Unbeachteten und Hoffnungslosen. So wie hier. Sprachlos erinnern mich die Vorhöllen der Ausgebeuteten an Reportagen über ausgemergelte und abgestumpfte Minenarbeiter, die nur durch ständiges Cocablattkauen durchhalten und für eine Handvoll Soles bis zum Umfallen schuften. Während ich im warmen Schlafsack liege und jammere, weil der Regen auf mein Zelt pladdert. Die Welt ist ein ungerechter Platz.

(Anzeige)

Onkel Enver, der Fußball und eine Radreise durch Albanien

Hardy Grüne

352 Seiten, 17x24 cm

ca. 400 Farbfotos

ZEITSPIEL Edition

ISBN: 978-3-96736-006-6

25 Euro

44. Etappe

Titicacasee - La Paz. 80 Kilometer, 408 Höhenmeter

Ein Tag im Boxring. Es stehen sich gegenüber: wir Radfahrer als Vertreter der Fliegengewichte und unzählige Lastwagen als Champions der Schwergewichtsklasse. Ein ungleicher Kampf, in dem mehrfach nur die Flucht in die Seile hilft. In unserem Fall der Straßengraben. Eine angstspeisende und wutstimulierende Erfahrung. Wiederholt bin ich der Ohnmacht nahe, wenn aus der Gegenrichtung anrauschende Lastwagen schlagartig auf meine Fahrbahnseite ausscheren, um zu überholen. Hasserfüllt fauche ich die Todespiloten an, zetere grimmig auf meinem schmalen Fahrradsattel. Vergeblich. Nicht einmal eine Geste bekomme ich zur Antwort. Ausnahmslos stoisches Desinteresse. Als existierte ich gar nicht und würde meinen erigierten Mittelfinger nicht auf die Attentäter richten.

Dabei wartet der Höhepunkt des Tages noch auf uns. Und das gleich in doppelter Hinsicht, denn mit El Alto steuern wir nicht nur auf den höchsten Punkt der Tagesetappe zu, sondern zudem in das wohl abenteuerlichste Verkehrschaos, das Südamerika in dieser Region zu bieten hat. 30 Kilometer vor der Stadtgrenze geht es los. Winzige Lehmhütten ducken sich in die farbentleerte Landschaft. Ausgelutschte Naturpisten führen zu Steinhäusern im Rohbau. Sie wirken, als seien sie schon vor Ewigkeiten aufgegeben worden. Hunde streunen, schmutzige Kinder schauen uns stumm nach. Armut sieht überall gleich aus. Plastiktüten und wilde Müllhalden werfen künstliche Farbe ins Bild. Die Luft erfüllt vom Gestank der ungefilterten Dieselabgase. Minibusse rasen von hier nach dort. Aus ihren Fenstern starren Menschen mit leeren Gesichtern. Hier kämpft jeder für sich alleine.

Zu fünft wagen wir uns in den fauchenden Moloch. El Alto ist die zweitgrößte Menschenburg Boliviens. Eine Millionenstadt, in der Hoffnung und Hoffnungslosigkeit direkte Nachbarn sind. Vor allem Landflüchtlinge lassen sich in dem ausufernden Hüttenmeer oberhalb des Talkessels von La Paz nieder. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. Unten, in La Paz. Wo es wärmer ist, die Luft nicht so dünn und der Wohlstand größer. Doch nur wenige schaffen es. Die meisten fristen zeit ihres Lebens einen nüchternen Überlebenskampf im windumtosten Kühlschrank von El Alto.

Je näher wir dem Zentrum kommen, desto hektischer wird es. Wilde Baustellen engen die Straße ein. Auf den Straßen herrscht Anarchie. Busse jeglicher Größe schießen von allen Seiten an uns vorbei. Wir lösen die Bremsen der Vernunft. Schwimmen wie Fische durch den Verkehr. Fühlen uns wie Goldfische im Haifischbecken. Hier herrscht das Recht des Stärkeren. Vertrauen auf die Rücksicht der anderen wäre ein Fehler mit tödlichem Potenzial. Zum Überleben braucht es blitzgescheite Gewandtheit.

Trotz der skandalösen Umstände ist die Passage ein erfüllendes Spektakel. Denn sie ist frontales Leben. Jeder Moment steht für sich. Der Blick für die Lücke, durch die wir uns mogeln können. Das Gespür für die Lebenskraft der Menschen in diesem kakophonischen Moloch. Der Soundtrack aus Motorengeräuschen, Musikboxen und Hupeinlagen. El Alto ist nicht nur ein Versuchsfeld der Menschheit, sondern auch ein Triumph der Menschlichkeit. Denn zwischen all dem Chaotischen und Hoffnungslosen glitzern immer wieder lachende Augen und fröhliche Blicke hindurch.

Eine gewaltige Straßenkreuzung bricht unseren Flow. Verwirrung stoppt uns. Der Abzweig nach La Paz ist als Autobahn ausgewiesen. Automatisch konstatiert der Radfahrer in uns, dass wir dort nichts zu suchen haben. Aber hier wacht nicht die vorhersehbare Regelhaftigkeit Europas, hier lenkt die Improvisation Südamerikas. In dem Wirrwarr ist unsere Kleingruppe zerbrochen. Plötzlich sind Alfred und ich alleine. Ich folge ihm. In dem Glauben, dass auf seinem Cockpit ein Garmin-Navigationsgerät unseren Weg mit einem fernen Satelliten abgleicht. Wir rollen eine steile vierspurige Straße hinab. Stoppen an einer roten Ampel. Mir stockt der Atem, als Alfred fragt, ob ich wisse, wo wir langmüssen. Sein Garmin arbeitet gar nicht! Umrauscht vom tosenden Verkehr versuchen wir uns an einer Bestandsaufnahme. Konstruieren die letzten Kilometer und konstatieren, dass es über die Autobahn gehen muss. Ein Polizist bestätigt unsere Theorie. Gegen den tosenden Verkehr kämpfen wir uns zurück. Was daheim im Chaos enden würde, klappt hier vorzüglich. Regellosigkeit hat auch ihre guten Seiten.

Vor der Abfahrt präsentiert ein Aussichtspunkt die gewaltigen Dimensionen von La Paz. Ein endloses Hütten- und Häusermeer schwappt bis zum Horizont. Im Sturzflug geht es hinab ins Stadtzentrum. Dort empfängt uns Harakiri-Verkehr. Aus den steilen Straßen stürzen Fahrzeuge auf uns zu. Hochgradig verletzbar navigieren wir angestrengt zu unserem Ziel. Überqueren mutig Kreisverkehre und Kreuzungsgiganten. Verschwinden schließlich in der schmalen Calle Aroma und dann in der Sicherheit des Hotelgebäudes.

(Anzeige)

Tour de Britain

Mit dem Fahrrad von Land's End nach John O'Groats

Hardy Grüne

228 Seiten, A5, Paperback

19,90 Euro

70. Etappe

Mendoza - San Carlos. 144 Kilometer, 999 Höhenmeter

Nur widerwillig springen die Muskeln nach zwei radelfreien Pausentagen wieder an. Der entspannte Körper eine träge Masse. Gelähmt von der Sehnsucht nach einer längeren Ruhepause. Doch die ist nicht vorgesehen. Stattdessen liegt erneut eine scharfe Woche vor uns. In fünf Tagen wollen wir Patagonien erreichen.

Heute steht die leichteste der sechs Etappen bis zum nächsten Pausentag an. Wir kurbeln zwischen bis zum Horizont reichenden Weinfeldern. Im Hintergrund schenken schneebedeckte Andenketten Weite. Präsidial wirkende Estancias aus verschiedenen Jahrhunderten dokumentieren versteinerte Zeit- und Machtgeschichte. Die mondäne Kulturlandschaft streichelt die Seele. Als habe Wein selbst in seiner Wachstumsphase schon eine erbauliche Wirkung auf die Psyche. Wo Bier uns zu Banausen macht, verbündet sich Wein mit dem Genießer, dem Kulturliebhaber. Nur Klischees? Zweifelsohne! Und doch berühren die allgegenwärtigen Weinstöcke eben jene Gefühle.

Der Campingplatz im kleinen Provinznest San Carlos ein Ausflug nach Europa. Eine herrliche Graswiese, ein Swimmingpool, eine kleine Bar. Über allem wacht ein gutmütiger Schäferhund, der sich bereitwillig streicheln lässt. Unter formidabler Sonne kühlen wir unsere Körper im Pool. Der Name der Lokalität: „Camping Rosengarten“. Am Abend treffe ich die Betreiberin. Lasse mir erzählen, wie ihre Eltern einst von Österreich nach Argentinien kamen. Mit Rosen im Gepäck. Daher der Name. Die Dame freut sich, mal wieder Deutsch reden zu können, und verspricht für die nächsten Tage drastisch veränderte Landschaften. „Alles ist schroffer, es ist kein Weinanbaugebiet mehr.“

Am Abend schockt unser irisch-amerikanischer Mitradler Max mit einer verheerenden Ankündigung. „Aus Süden kommt eine Schlechtwetterfront. Die sorgt für einbrechende Temperaturen und vielleicht sogar Schnee.“ Entgeistert starren wir ihn an. Am Nachmittag waren es knapp 40 Grad. Seine Prognose wirkt hochgradig unglaubwürdig.

Eiskalte Abkühlung

71. Etappe

San Carlos - Bushcamp. 99 Kilometer, 969 Höhenmeter

Doch sie erweist sich als wahr. Als ich am Morgen aus dem Zelt klettere, blicke ich in düstergrauen Himmel. Die Luft schneidend kalt. Acht Grad zeigt mein Thermometer. Wir durchwühlen unsere Klamotten nach wärmenden Ausrüstungsgegenständen. Doch die Wintersachen stecken im Gepäck auf dem LKW, der bereits auf dem Weg zum Ziel ist. Zusätzlich beunruhigend: Die Tagesetappe führt bis auf 2.000 Meter hinauf. Eine Ahnung macht sich breit. Es könnte ein interessanter Tag werden.

Als Minipeloton aus drei Fahrern überwinden wir in Windeseile die ersten 22 Kilometer auf Asphalt. Im Örtchen Pareditas die letzte Versorgungsmöglichkeit. Von nun an zieht sich die Ruta 40 durch pure Einsamkeit. Erste Überraschung: Statt der angekündigten Schotterpiste begrüßt uns eine frisch asphaltierte Straße. Fröhliche Erleichterung bricht aus. Nur die zunehmende Kälte dämpft die Stimmung. Meine Finger sind fast steifgefroren. Die langen Handschuhe stecken im unerreichbaren Gepäck. Zudem steht steifer Wind auf der Straße, lässt der Windchill die schmalen Temperaturen noch frischer erscheinen.

Ich radle mit James. Noch immer der Führende in der Gesamtwertung. Er ist ratlos. Verzweifelt. Sein Körper völlig erschöpft. Sein Geist müde. Nach fast drei Monaten Hochleistung und Hochspannung droht er zu zerbrechen. Bedauert, nicht öfter den Druck herausgenommen, sondern immer mit Volldampf gekurbelt zu haben. Fragt sich, wie er mit den noch verbleibenden 4.000 Kilometern fertig werden soll. Zumal ihm Alfred im Gesamtklassement mächtig auf die Pelle gerückt ist und mit seinem Fully im rauen Terrain Patagoniens ohnehin im Vorteil ist. „Vielleicht sollte ich das Rennen aufgeben und einfach als Tourist weiterfahren“, rätselt er, „es ist doch ohnehin völlig absurd.“ 2011 kämpfte ich in Afrika einen ähnlichen Konflikt. Geriet immer wieder zwischen die Pole „Rennen fahren und nichts erleben“ und „Erleben und auf das Rennen verzichten“. Bin erleichtert, diesmal schon vor dem Start entschieden zu haben, keinen größeren Wert auf die Rennwertung zu legen. Der Blick aufs Klassement interessiert mich nicht.

Als die Straße nach 49 Kilometern eine Rechtskurve macht, ist Schluss mit Asphalt. In mächtiger Breite liegt die Ruta 40 als Schotterbadewanne vor uns. Nebenan ein notdürftiges Containerlager. Aus großen Schornsteinen dampft es. Dort wird der Asphalt gemixt, der eines Tages auch diesen Teil der Welt leichter erreichbar machen wird.

Kurz darauf verliert Max auf dem rauen Terrain ein Schutzblech. Ein göttlicher Eingriff ins Schicksal, denn nur dadurch sehen wir den Lunchtruck 200 Meter entfernt an einer ganz anderen Piste stehen. Zu Fuß marschieren wir rüber und erfahren, dass wir auf der falschen Straße unterwegs waren. Purer Zufall bewahrte uns vor einem verhängnisvollen Fehler.

Die Luft wird immer kälter, der Wind immer schärfer. Erbärmlich zitternd suche ich im Truck Zuflucht. Kippe becherweise heißen Tee in mich hinein. Werde trotzdem nicht warm. Als auch noch Regen einsetzt, bricht etwas in mir zusammen. Es sind zu viele Hindernisse. Jedes für sich nicht groß, alle zusammen unüberwindlich. Zu kalt, zu dünn angezogen, zu windig, zu raues Terrain. Und nun auch noch der Regen. Mit mir klettern sieben weitere Teilnehmer auf den Truck. Schon am Morgen war ein Begleitfahrzeug vollbesetzt mit Radelunwilligen losgefahren. Auf der Straße befindet sich nun nur noch eine Handvoll Fahrer.

Wegen des Wetterumschwungs ist das Ziel um 16 Kilometer nach vorne gezogen worden. Wir campieren bei einem militärischen Außenposten mitten im Niemandsland. Als wir dort ankommen, hat sich das Wetter weiter verschlechtert. Orkanartiger Wind pfeift über das Plateau. Die Niederschläge wechseln zwischen Regen, Hagel und Schnee. Das Zelt im beißenden Wind aufzubauen ein frustrierendes Geduldsspiel. Der Regen klatscht mir ins Gesicht, während ich die Heringe in den steinigen Boden zu treiben versuche.

Am Nachmittag erfahre ich, dass zwei Teilnehmer verloren gegangen sind. Alfred und Joost. Zwei unserer starken Racer. Vermutlich sind sie ebenfalls auf der falschen Piste unterwegs gewesen. Haben es im Gegensatz zu uns aber nicht gemerkt. Eines der Begleitfahrzeuge rückt aus und macht sich auf die Suche. Handyempfang gibt es in diesem Landstrich nicht. Unablässig prügelt der Wind auf unser kleines Camp ein. Das Personal auf dem Militärposten spricht vom „kältesten Novemberstart seit vier Jahrzehnten“.

Gegen sechs kehrt der Suchtrupp zurück. Mit gezeichneten Gesichtern klettern Alfred und Joost heraus. Kurz darauf versammeln wir uns zum Abendessen in der schmalen Garage des Militärpostens. Obwohl nur unsere Körper den Raum wärmen, spüre ich zum ersten Mal seit Stunden wieder meine Fingerkuppen. Alfred und Joost berichten, wie ihr Navigationsgerät sie auf die falsche Piste lockte und völlig vom Kurs abbrachte. Tage später wird sich herausstellen, dass die Straßennummerierung vor Kurzem geändert wurde, die GPS-Informationen jedoch nicht. Und doch hatten die beiden Glück im Unglück. Sie waren bereits meilenweit von der richtigen Piste entfernt, als ein LKW auftauchte und sie ein Stück in die richtige Richtung mitnahm. Wo sie dann von unserem Begleitfahrzeug aufgeladen wurden. „Das hätte ganz böse enden können“, meint Joost mit düsterem Gesicht.

Umjubelt wird unterdessen Michelle, die als erste weibliche Etappensiegerin in die Geschichte von The Andes Trail eingeht. „I love dirt“, strahlt die australische Mountainbikerin nach ihrer Heldentat.